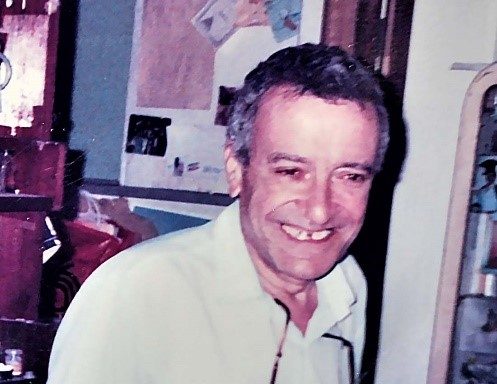

El Dr. Héctor

Ramón Juliani nació en Mendoza y llegó a Córdoba a fin de estudiar en nuestra

universidad, donde se recibió de Farmacéutico y Bioquímico cuando la Facultad

de Ciencias Químicas era todavía la Escuela de Farmacia y Bioquímica, dependiente

de la Facultad de Ciencias Médicas, que funcionaba en la calle Obispo Trejo.Integró el grupo inicial de Química Orgánica, fue

discípulo del Dr. Oscar Orio con quién desarrolló su tesis doctoral sobre síntesis

de hidantoínas. Se trasladó

posteriormente a Buenos Aires para realizar estudios de alcaloides en plantas

autóctonas bajo la dirección del Dr. Venancio Deulofeu, iniciándose así en el

área de los productos naturales.

Luego de su

estadía posdoctoral regresa a la UNC, implementando en nuestra Facultad (y por

primera vez en Córdoba) el estudio de la Fitoquímica, como Profesor de la

entonces Química Orgánica III. Simultáneamente, inicia líneas de investigación

para el conocimiento químico de la flora autóctona. A pedido del Dr. Ranwel

Caputto pasa al Departamento de Farmacia como Director del mismo y Profesor de Farmacognosia.

El Dr. Juliani fue un factor fundacional en el

desarrollo y consolidación del actual grupo de Farmacognosia y del desarrollo

del Departamento de Ciencias Farmacéuticas. Implementó y dictó la asignatura Farmacia

Química (actualmente Farmacoquímica). Era

una persona muy comprometida con la Institución.

Formó

numerosos recursos humanos, algunos de los cuales continuaron desempeñándose en

nuestra Facultad y otros tuvieron destacada actuación fuera del ámbito

universitario.

Fue

investigador del CONICET, siendo, además, en el año 1983, uno de los miembros fundadores

del Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (IMBIV), del cual fue un

activo participante.

Hizo

una estancia en la Facultad de Medicina de la Universidad de Maryland, EEUU. Recibió

el Premio de Química Orgánica, otorgado por la Academia de Ciencias Médicas, en

1984.

De

un espíritu inquieto y curioso, tenía habilidades más allá de su área de

investigación. De carácter solícito y siempre dispuesto a ayudar a otros. Nunca

reparó en las jerarquías, se brindaba a todo el mundo por igual. Su calidad de

gente, su honestidad y desinterés le permitió cosechar muchas amistades a lo

largo de su prolífera carrera. Un ser humano excepcional, reconocido y

recordado por su buen humor. Sus innumerables anécdotas son todavía rememoradas después

de tantos años. Un ser entrañable y de mucha sabiduría.

Todos los que tuvimos la suerte de conocerlo, de trabajar con él y tener el honor de contar con su amistad lo recordaremos siempre. ¡Adiós querido Maestro, buen viaje!

ENTREVISTA REALIZADA A HÉCTOR R. JULIANI EN OCASIÓN DE CUMPLIRSE LOS 30 AÑOS DE LA FUNDACIÓN DEL IMBIV (AÑO 2013)

POR ANDREA A. COCUCCI

HRJ: Una vez también, no hace mucho… Y era

camino firme, ¿no? Pero llega un instante en que yo subo a una cúspide, y miro

para todos lados, y era cielo. Después baja. Ahí hay un arroyo que está muy

abajo, el río Rodeo de las Yeguas, o Rodeo de los Caballos, uno de esos. Baja y

sube.

AAC: Me sonó también a El Salto del Tigre, creo. ¿Puede

ser? Salto del Tigre y Pueblo Escondido, o Pueblo Perdido, que creo que era un

asentamiento minero.

HRJ: Ah, sí, hay un… Está ahí. Pero ya es un

pueblo…

AAC: Sí, está abandonado.

HRJ: Abandonado. Ahí hay una propiedad de el de la

gomería, gomería Córdoba. ¡No! Belgrano. Que es de Gómez. Hay una escuela, ahí.

Y tiene 800 ha. Toda con alambrado olímpico alrededor. Y ha hecho un

emprendimiento muy grande, para eventos, así… Y nosotros fuimos con Silvia,

hará como 6-7 años.

AAC: Nosotros cuando pasamos, había todavía un poco

de nieve, de la última nevada.

C: Ah, claro, sí, cuando nevó nosotros estábamos en Merlo. Se veía la nieve desde Merlo.

HRJ: Ese lugar se llama Los -en el mapa está- Los

Ojos de Agua. Pero le cambiaron el nombre, y le pusieron Los Vallecitos. Pero

se ha hecho un emprendimiento de este tipo. Ha hecho un cerramiento, un tapón,

un paredón, en el arroyo de Lutti. El agua pasaba por… él se iba… Pero ahí

hacen buceo, o…

AAC: Ah, sí, vi los carteles. Efectivamente, vi

también unas fotos en algún otro lado. Han hecho como un laguito.

HRJ: Sí. Y cuando fuimos recién estaban

arrancando. Pero, han puesto pinos, ahí, hay pinares muy grandes. Y bueno.

AAC: Ahí salimos a un Mirador de Los Cóndores, que

se llama, que está justo arriba de Merlo, que hacen parapente…

HRJ: Claro, ahí sale y llega al Rincón.

AAC: Está enorme Merlo, ¿no? Hacía mucho que no

pasaba.

HRJ: Mire, ha crecido… En el año… antes del

corralito… en el año ’80 tenía 5000 habitantes, una cosa así. Ahora tiene

35.000.

AAC: ¿Y usted desde qué época va a Merlo?

HRJ: Uf, desde que era chico. Sí, porque mis

abuelos vinieron como inmigrantes piamonteses a Merlo.

AAC: Ah, o sea que usted es de Merlo.

HRJ: Sí, prácticamente. Yo soy mendocino, pero…

El asunto es que un tío abuelo había venido a Río Cuarto. Estuvo un tiempo ahí,

y con unos amigos sentían hablar de Merlo, de Merlo… Se vinieron a verlo. Y

les gustó. Compró una propiedad. Me acuerdo, mis tíos abuelos vinieron en 1890

y pico. Entonces mi abuelo era [palabra incomprensible], iba a pie se venían, porque no eran

caballos… Desde Caprile, el pueblo ése adonde vivía mi abuela, se iba a Dion.

Ahí ejercía su profesión, o su oficio. Y bueno, se casaron, y yo tenía una tía

soltera, que nació en Lyon. Y después mi madre nació en Caprile. Está cerca de

Génova. Ah, de Milán. Dicen que de un cerro veían con un catalejo el domo de

Milán. Y trabajaban ellos en una fábrica de tejidos. Bueno, y después mi tío

abuelo lo manda a llamar. Y él ya estaba afincado en Merlo. Le compró una

propiedad, que está: la iglesia acá, hay una despensa ahí, ésa es la calle

Presbítero Becerra. Le compró, puso un almacén, y mi madre y mi tía comenzaron

la escuela. Hicieron la vida ahí. Empezaron. En el año 1900, vinieron. Mi madre

tenía 5 años, y la tía tenía 7, algo así. Y bueno, él llegó a ser Comisionado

Municipal. Mi abuelo. Entonces bueno, como Merlo era un pueblo, una aldea,

dicho así, a la buena de Dios. Hizo traer un agrimensor, y comenzó a hacer las

calles cuadradas. Tan es así que dice que le habían comprado la casa ya, mi tío

abuelo, y tenía todo arbolado, con lo poco que tendrían, ¿no? Y mi abuela va…

le preguntan: ¿de dónde saco agua? Ahí en el pozo. Y estaba lleno de sapos. Mi

abuela dice que se largó a llorar. Bueno, entonces cuando él fue Comisionado

Municipal hicieron el pozo, balde, que está en el centro.

C: En el centro de la plaza, está.

HRJ: En el centro de la plaza. Y bueno, pasaron

los años, y había un señor, Miloch, que era mendocino. Tenía parientes en

Sampacho. Él por razones de salud -era asmático- vino a Merlo. Y compró lo que

es el Arqui Hotel, tiene que haber pasado por la Avenida del Sol, todo eso era

de él. Hizo una viña y viajaba periódicamente, y le dejó una hija y un hijo a

mi tía. Para que los mandara a la escuela, para que los cuidara. Y eran… se

hicieron amigos, muy amigos. Mi madre mientras tanto se recibió de maestra.

AAC: ¿En el mismo Merlo?

HRJ: En el mismo Merlo. Estudió en Villa Mercedes,

de maestra. Se recibe, viene, y la nombran en la escuela de Merlo, la escuela

Francisquita Lucero. Viene ella, lo conoce a mi padre, que era telegrafista de

correo, de esos itinerantes, cuando se moría un jefe, o estaba de vacaciones, o

enfermo, ahí iba. Y era conocido ahí; entonces mis padres se casaron, y quedó

mi abuela y mi tía en el almacén. Y como no había jubilación acá, en San Luis,

le consiguió un traslado de maestra a Rivadavia, en Mendoza. Y mi padre no pudo

seguir en el correo porque no había en ese tiempo, como hay ahora, que los

trasladan con el mismo cargo. Bueno, la cuestión fue que se dedicó a otra cosa.

Y ahí en el año ’22. Mientras tanto, mi madre con el señor Miloch, que con la

familia eran amiguísimos, tan es así que muchos de los hijos se quedaron en

Merlo. Uno, uno, sobre todo, estaba… una hija, y se casó con un señor que

tenía una plantación de olivos muy grande. Este hombre, después, con el andar

del tiempo. Y bueno, le consiguió un cargo de maestra en Rivadavia, en Mendoza.

Este hombre tenía un viñedo, con un señor Budrón, la bodega «El

Globo», y bueno, era una persona influyente, así que le consiguió el

traslado. Y antes, cuando era, habrá sido a poco de haberse casado, trajeron

los árboles que están en la plaza, los plátanos, en el año 1922. Los plantaron,

eran todos chulquis, hizo alambrar la plaza, tenía una disposición, no era

cuadrada, era un paralelepípedo, entonces rehízo a Merlo cuadrado. Y se fue a

Mendoza, y mi tía se quedó con mi abuela, en el almacén que había hecho mi

abuela.

AAC: ¿Y usted estudió en Mendoza? ¿El secundario?

HRJ: Sí, sí.

AAC: ¿Y la Universidad en Córdoba?

HRJ: Sí. Había una Escuela Normal de Adaptación Regional.

Teníamos aparte de las tareas filosóficas teníamos granja, carpintería,

herrería, estudiábamos todas disciplinas conexas con el campo.

AAC: Cómo se ha perdido, lamentablemente eso, ¿no?

HRJ: Yo me crié cuando yo digo, yo crié gusanos de

seda.

AAC: Sí, mi papá también cuenta lo mismo. Que era

bastante común en aquella época, que iban a cosechar las moras, iban a cosechar

las hojas de mora, para darle de comer a los gusanos.

HRJ: Sí.

C: Sí, yo en Salta también había visto así.

HRJ: Así que, nacieron dos hijos, primero, que

murieron los dos de enterocolitis, en Rivadavia.

AAC: ¿Hermanos suyos, digamos?

HRJ: Sí, hermanos míos. Por el agua. En esa época

arriaban un pozo. Era un pozo, sacaban el agua de ahí, y la ponían en un

destilador, era un odre de tierra.

AAC: Sí, yo los conozco. Que tiene la parte de

arriba que es rectangular, medio cónico, y después la puntita es más cónica,

todavía, es como que se exuda todo por la pared, y lentamente, y gota por gota,

va tirando el agua en un cántaro. Sí, porque mi hermano vivió en San Juan

algunos años, en la Cordillera, y ellos tenían en su casa ese mismo aparato.

Era como un mueble así, con patitas de madera, donde se colocaba ese filtro, y

abajo se ponía un cántaro. Entonces, ellos sacaban agua de un río, que era un

agua color chocolate, y salía bien transparente.

HRJ: Otros utilizaban la hoja de los cactus, de la

tuna, los partían y la salvia…

AAC: Claro, una goma, tiene, como una especie de

mucílago.

HRJ: Un mucílago. Y lo ponían, hacían una emulsión

con agua, y la ponían en el agua, entonces decantaba y arrastraba todas las

partículas en suspensión. Porque frente a mi casa en Rivadavia, había una

hijuela, tenía un caudal de 1 m3, uno por uno, y de ahí sacaba el

agua.

AAC: ¿Hijuela qué sería?

HRJ: Están: el dique, canales, matrices, después

tenían los canales secundarios, y después de ahí las hijuelas, y después de ahí

las acequias de riego, eran distintos caudales.

Y bueno, ahí nacieron esos dos, murieron, y a los 11 años nació mi hermano, y a los dos años, en el año ’31, nací yo.

AAC: Es decir que, digamos, quedaron dos hermanos.

HRJ: Y, mi hermano murió de un aneurisma cerebral.

Y mi abuela y mi tía quedaron ahí en Merlo, pero tuvieron un problema ahí, los

asaltaron una vez, el almacén… Eran unos bandoleros. Tenían la guarida en

Córdoba, porque Merlo limita con Córdoba por el arroyo.

AAC: Sí, está ahí nomás.

HRJ: Y no podían avanzar… Es decir, la

policía…

AAC: Cambió de jurisdicción la policía, y entonces no

los podían ir a buscar.

C: Todavía pasa, ahora.

HRJ: Todavía pasa. Y había dos grupos de

cuatreros, así. En Concarán y en Merlo. Políticamente era un problema que

tenían. Y mandaron a un Eliot Ness, a Concarán. Eran unos árabes. Los tipos, un

día festivo, hacen un baile, y uno de ellos -eran dueños y señores del pueblo,

de Concarán-, lo agarró al tipo ese: preso. Al otro día, se le vienen los

hermanos a caballo. «Te damos de plazo una hora para que lo entregués a mi

hermano, porque si no…». A la hora vinieron: «¿Y? ¿Y mi

hermano?» El tipo entonces lo dejó libre, y pá, pá, pá.

AAC: ¿Los mató a los tres?

HRJ: Los tres. Se acabó. Desapareció el tipo. Y

vino a Merlo. Y resulta que este tipo era otro, un uruguayo. Tenían la guarida

en Cruz de Caña, cerca de Merlo. Y también, hacía fechorías. Y se metieron al

almacén, a la noche. Y claro, mi abuela y mi tía, mujeres solas, tenían un

julepe… Pero los tipos vinieron, tomaron vino, compraron, y les dejaron una

suma bastante importante de dinero. Pero después se quedaron ya con miedo, y

alquilaron la casa al correo, y ellas se trasladaron a Mendoza, y nos criaron a

mi hermano y a mí. Cursamos en esa Escuela Normal. Mi madre llegó a ser regente

y vicedirectora, después. Y bueno, mi hermano murió, y dejó tres hijos, unas

mellizas y un varón. Y yo estaba ya en Córdoba, ya nos habíamos casado.

AAC: ¿Ustedes dos se conocieron en Córdoba?

HRJ: Sí, en la facultad.

AAC: ¿Usted estudió química, también?

C=

S: Sí, yo también.

HRJ: Así que, y bueno, por eso… Mi tío abuelo se

volvió a Italia, pero quedaron las hijas y un hijo, mi tía se casó, es decir,

le arreglaron un matrimonio con un italiano, don Zen Tempestini, era viudo,

tenía dos hijos, un varón y una mujer. Se fueron a Italia, se casó mi tía María

con don Zen, y se volvieron a ver. Ellos estaban en Santa Rosa, pusieron un

almacén muy grande. Esto está ahí, de esos caserones antiguos, techos de 10 m

de alto. Y bueno, hicieron su vida ahí. Y yo tengo ahí el pasaporte, data de

1900.

AAC: El pasaporte de su abuelo.

HRJ: El pasaporte de mi abuelo. Unos ojos así… Il

re d’Italia, era Humberto Primo. Con letras de… fregalo, apagece amici, dejen

transitar libremente a Luigi… no, era Giacomo [Sciencia] Piletta. Y mi abuela era [Sciencia] Perone, y las dos

hijas, Leonor y María. Y bueno, vinieron y mi tía, que era muy afín con la hija

de mi tío abuelo, en Santa Rosa donde tenían el almacén, siempre tiró para ir a

Merlo, hizo una casa ahí al lado de la plaza, hay una clínica ahí, toda la

franja esa era nuestra, sino que vendieron una parte, bueno yo me quedé -que se

lo compré a mi tía-, de 700 m, ahí a media cuadra de la plaza. Y ahí veníamos a

veranear.

AAC: ¿Y ahí hizo usted una casa? ¿O había una casa

antigua, ahí?

HRJ: No, la hizo mi tía.

AAC: Así que tiene que ser una casa vieja…

HRJ: Sí, tiene… yo habré tenido 10 años cuando

hizo la primera parte, después le fue agregando muy despacito, era una casa con

paredes de ladrillones, de 30.

AAC: Linda casa, seguramente.

HRJ: Y desde entonces, era nuestro lugar. Antes de

que la tía hiciera la casa, alquilábamos en Av. Rinca, vos tenés que haber

pasado por ahí. De la plaza de Piedra Blanca, hace una curvita, y después hay

una subida. Esa casa que está arriba es mía. Es nuestra. No toqué ningún árbol,

hay unos molles. Y construí después una casa que está a 35 m de la calle y a 12

m de altura. Así que teníamos que llegar allá, con las valijas, con todo. Y ahí

vamos…

Así que… Y la vida transcurrió allá, así…

AAC: Y dígame: ¿usted cómo se puso en contacto con

los botánicos?

HRJ: Yo rendí mi tesis en síntesis de unos

compuestos. Porque cuando yo entré a la facultad en el año… si yo me recibí

de farmacéutico, y me gustaba la química, porque entré como agregado en la

cátedra. Y ahí después me nombraron ayudante.

S: En la cátedra de Orgánica.

HRJ: De Orgánica, sí. Porque me gustaba Orgánica.

Había un profesor, Albano, era muy buen tipo, muy buen profesor. Albano era

arquero de Talleres.

AAC: ¿Aja? ¿Y además era profesor de Química?

HRJ: Profesor de Química. Después vino la

revolución, y vino un muchacho, Orio, que fue profesor en Ciencias Químicas.

Con él hice la tesis. Entonces un día me llevó a Buenos Aires, y lo fuimos a

ver al Dr. Deulofeu. Deulofeu hacía productos naturales. Dice: -No, mejor que

se dedique a las plantas, a estudiar plantas, ahí en Merlo hay un Lycopodium,

Lycopodium saururus-, que ésa, dice, habría que estudiarla… Me dio un

espaldarazo… Y desde entonces yo viajaba en una moto que tenía, al colegio

del Padre Liqueño, y ahí me consiguió él una beca en laboratorio Squibb, en

Martínez, ahí había un laboratorio de investigación muy importante. Tan es así

que allí había varios… Bueno, ya me voy a ir acordando de los nombres… La

fábrica ya en esa época tomó otro rumbo, fabricaban penicilina, y la estreptomicina,

estaba todo montada. Y bueno, comencé ahí a estudiar las plantas. Y después nos

casamos, y volví a Córdoba. Y ahí fue donde me dice Deulofeu, -Ah, ahí está

este muchacho Hunziker, que es un botánico muy bueno-. Así que también…

AAC: ¿Usted lo conoció al profesor Hosseus?

HRJ: No, no. Yo entré en el año ’53.

AAC: Porque estuve leyendo algunos antecedentes, y

parece ser que el Museo Botánico pertenecía antes al Instituto de Ciencias

Químicas, no pertenecía creo a la facultad nuestra.

HRJ: No, el Museo Botánico…

AAC: Bueno, pertenecía en realidad a la Academia de

Ciencias. Pero, digamos, la cosa era así: el director del Museo Botánico de la

Academia de Ciencias era Hosseus, que era profesor de Ciencias Químicas.

HRJ: Sí, sí. Ahí estaba, yo cuando entré, estaba

de los viejos, había quedado Padula, un siciliano peticito, que era profesor en

la Escuela de Agricultura, que era toda la Ciudad Universitaria, él daba clase.

Y después vino Rotring, en el año ’40, y lo dejaron cesante cuando Ramírez, que

hubo un movimiento estudiantil contra los militares. Intervinieron la

Universidad, estábamos nosotros en Trejo, frente a Abogacía, que era el

Decanato de Ciencias Médicas. Y ya era el Museo Botánico que estaba…

Hunziker.

AAC: Claro, Hunziker vino, según me cuenta mi

padre, Hunziker vino a Córdoba cuando todavía era director del Museo Botánico

el profesor Hosseus, pero ya estaba a punto de jubilarse, y Hunziker creo que

fue primero profesor… Cuando se jubiló Hosseus de Ciencias Químicas, ese

cargo lo obtuvo Hunziker. Y él daba clase en Ciencias Químicas, y después

cuando se jubiló el profesor de Botánica de Exactas, que era Seckt, él entonces

también obtiene ese cargo, o sea que en un momento tuvo cargo en el Instituto

de Ciencias Químicas, y en la Facultad de Ciencias Exactas, que eran dos cargos

simples.

HRJ: Yo conocí… Cuando yo cursé Botánica estaba Garelo…

No me acuerdo el nombre.

AAC: ¿Él era profesor de Botánica?

HRJ: Sí, era bioquímico. Y había una jefa de

trabajos prácticos, la Dra. Gassia,

fíjese cómo se concatenan las cosas. Mi hermano, que era un cachafaz, ése,

donde había joda estaba, quería estudiar Biología. Se vino a Córdoba, para

colmo llegó a una pensión donde la dueña había sido… se había casado con uno

de los marinos del Graf Spee, era Harcko, pero el alemán, cuando dieron el armisticio se mandó a

cambiar a Alemania, y la dejó a esta mujer con una hijita, hermosa era, y el

tipo se fue, hizo su vida allá y no volvió. Y puso una pensión en calle

Independencia al 1066. Y mi hermano cayó ahí. Y el amante de la mujer era un

turco, era más cachafaz éste… y se juntaron con mi hermano, que no le

mezquinaba… El primer año empezó a teclearlo, y yo me acuerdo que le dijeron:

vos vas a traer las materias rendidas porque si no, a trabajar de maestro. Era

maestro también, mi hermano.

AAC: ¿Así que empezó a estudiar Biología?

HRJ: Empezó a estudiar Biología. Y tenía en la Facultad que estaba en Ingeniería. Tenía un sucuchito ahí, porque estaba el Museo ya. La Dra. Gassia era JTP en Ciencias Químicas. «Juliani, de Mendoza… ¿Usted no tenía un hermano, que estudiaba Biología?». Sí, le digo. «Ah, sí… Siempre era muy predispuesto para salir al campo…» (risas). Porque el segundo año no siguió estudiando. Bah, «estudiando»… Y después Garello, cuando la revolución del ’55, lo dejaron cesante. Y vinieron los profesores que habían sido desplazados en el año ’43. Vino: Rotring a orgánica, Padulla -ya era jubilado- pero venía a Química Analítica. Pusieron todos los profesores antiguos. Y yo cuando vine, cuando entré a Ciencias Químicas, estaba Rotring, que tenía una propiedad aquí en Los Boulevares, 300 ha., criaban pollos, vendían huevos.

AAC: ¿Y era alemán este hombre?

HRJ: Alemán. Este hombre se había recibido de

bioquímico, había rendido la tesis también. Y era un viejo putañero. En Buenos

Aires hacía una vida nocturna, prácticamente. Regenteaba una farmacia en

Rufino, decía él. Y yo a Rufino no lo conocí. Le traían el libro para que

firmara, una vez al año. Y era amigo de un reportero del diario La Prensa, un

dentista que era el primero que hacía las prótesis. Y Rotring, que era

inspector de espectáculos públicos, así que el tipo tenía todos los cabarés,

todas las… con la puerta abierta…

Y después vino este hombre, Orio, que fue el que me relacionó con el Dr. Deulofeu. Y una vez le escribió Deulofeu a Hunziker, y yo fui con Orio, y ahí lo conocí.

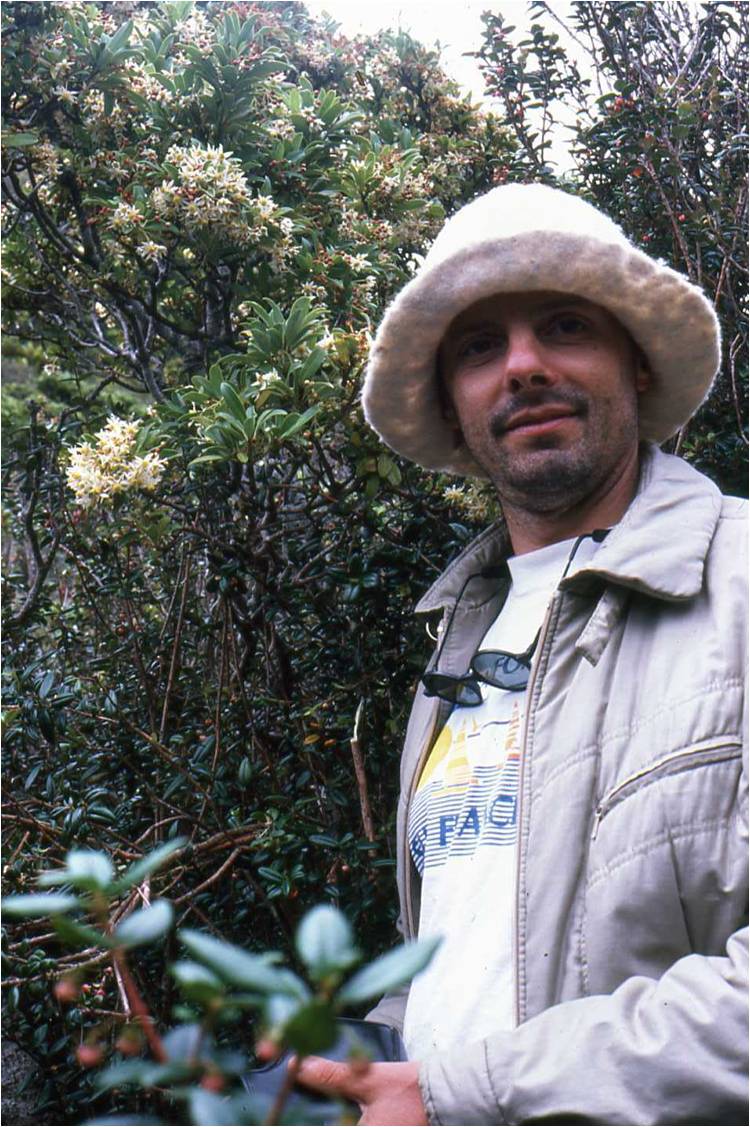

AAC: ¿Y empezó a ir al campo?

HRJ: Y empecé a ir al campo.

AAC: Esos son las épocas que relata mi padre. Que

fueron al Manchado, en alguna época los tres: Hunziker, mi padre y usted…

Fueron a buscar plantas al Manchado, o sea que fue una aventura… Que fueron

en mula.

HRJ: En mula, sí. Me acuerdo de que esa vez fuimos con un hombre, don Nazario, que alquiló las mulas, y nos fuimos, tengo presente, mire. Estábamos, una llanurita… vi una manada de cóndores. Habrán sido 10. Y pasaron bajito. Tan es así, que veía a los cóndores mover la cabeza así para ubicar. Nos fuimos al cerro Manchado. Tenían la estanciera. La había dejado en un lugar, abajo. Cuando vinimos, la va a hacer arrancar, la batería muerta (risas). Hunziker protestaba… Y Alfredo le dijo: y bueno, si sabía que era vieja, por qué no compró nueva. «Y bueno, ¡¡¡qué quiere…!!!», lo jetoneó, hablando mal y pronto. Y nos fuimos a caballo hasta el pueblo éste que era… Bueno, ya me voy a acordar. Y pasamos frente a un lugar donde destilaban grapa. Usted sabe el aroma que… cuando pasamos así, había un alambique ahí… el olor a la grapa. El Rodeo, era el pueblo. Al otro día se ve con uno, la batería nueva, y seguimos viaje. Pero ya antes él me había… cuando yo empecé con productos naturales me iba al colegio Liqueño, y ahí hacían acopio de la «cola de quirquincho», y empecé a mandar bolsas, a la fábrica Squibb, y empecé a estar trabajando con 40 kilos de plantas. Y ahí me acuerdo, me hacía falta un balón, entonces me llevan al depósito de… un balón así tenía como 4 ó 5 bocas, de esmerilado, para hacer reacciones… Se lo llevo a Deulofeu, me dice «no, es muy complejo, muy complicado, dígale que le dé uno con un solo esmerilado», fui, lo devolví, lo traje. Y ahí, cuando este hombre pasaba por un pasillo había una bolsa, agarraba y comía. Hojas.

AAC: ¿De la cola de quirquincho?

HRJ: No, era del ka’a he’ë.

AAC: Ah, sí, la Stevia, Stevia rebaudiana.

HRJ: Ahí tuve el primer contacto con la Stevia. Y

bueno, ahí estuve desde agosto hasta marzo. Que ya ahí el laboratorio de

investigaciones cerró. Y estaba… cómo se llamaba este farmacólogo… Bueno,

ya me voy a acordar. Y ahí empecé. Empecé a trabajar, después el otro trabajo

que hice, era la… Bueno, una planta que tiene el nicho ecológico ése, de

Tanti, pasando Los Gigantes.

AAC: Un endemismo de ahí. Sí, ya me voy a acordar (risas).

HRJ: Así que… Ahí empecé con esto. Y a Cocucci

lo conocí antes de tratar con él. Resulta que el papá era muy amigo del

farmacéutico de Rivadavia, un señor Vitali. Les gustaba la pesca, se iban a

pescar al río Desaguadero, entraban al río Desaguadero ya casi hasta la Laguna

de Guanacache. Y este hombre vendió la farmacia, la compró un profesor que

era… había sido profesor mío en el Colegio Nacional. Porque yo hice la

Escuela Normal. Salí como maestro. Y después no era equiparable el título de maestro

con el de bachiller. Entonces lo hice regular. Y ahí tenía que rendir inglés,

lógica, creo, una o dos materias que eran las materias que no había tenido en

la Escuela Normal. Pero hice dos años regular. Hice el servicio militar, y me

vine para acá. Bueno, un profesor de química que yo tuve era un bioquímico

macanudo, era el Dr. Dapas, era de San Martín, el Colegio Nacional estaba en

San Martín, y era profesor ahí él. Era un colegio sui generis, porque era de

los radicales, en plena época peronista. Y estaba él. Y un día vino un señor

Cocucci. Dice: «Ah, vas a ir a estudiar farmacia… Sí, yo te voy a dar

una carta para un tío o un pariente, que está en el Museo Botánico,

Alfredo». Que yo se la llevé, una carta de recomendación. Y yo recién

empezaba.

AAC: Quién sería, ¿no? Porque… el papá de mi papá

falleció cuando mi papá era muy chico, creo que tenía 11 años, una cosa así.

Bueno, pero en Mendoza hay una rama de Cocucci, que hay varios familiares ahí,

más o menos distantes.

HRJ: Sí, era un hombre más bien bajo. Así que lo

conocí antes de tratarlo.

Y bueno, después de ahí, si no hubiera sido por la experiencia de los botánicos no hubiera sido posible hacer los trabajos.

AAC: ¿Y usted trabajó con el Lycopodium? ¿Con la

Stevia también trabajó?

HRJ: No, no. Con la Stevia no. Con eso. Y después

sí, los Prosopis. Con los alcaloides de los Prosopis. Que habíamos ido con Hunziker,

habíamos ido a Sausalito. Sausalito está en el norte de Salta. Y yo llevaba una

valija de madera, con una gradilla, tubos de ensayo, y reactivos para

alcaloides y flavonoides. «Mire», dice, «fíjese, éste es el

‘vinal'», me impresionaron las espinas que tenía. Saqué las hojas, llevaba

un calentadorcito de alcohol, de cobre. Hice un extracto, le digo vamos a ver

si tiene alcaloides, y le agregué una gota de un reactivo que tiene mercurio.

AAC: Sí, Dragendorff.

HRJ: Sí. Una gotita y se puso como un queso.

«Acá tiene que haber alcaloides». Y bueno, ahí empezamos.

AAC: O sea que tiene muchos alcaloides el vinal.

HRJ: Sí, sí, mucho. Casi todos.

AAC: Casi todos los algarrobos tienen…

HRJ: Y flavonoides, también.

El alcaloide resultó que ya era conocido, la cassina, que lo habían extraído del género Cassia. Pero sacamos la cassina, que es piridina, con una cadena larga, lateral que fue la tesis de Oberti. Después vimos otro compuesto que en el nitrógeno había un metilo, entonces separamos eso, y eso sí fue nuevo, la N-metil cassina, Y bueno, y seguimos siempre.

Otra anécdota: resulta que van a Merlo, hay una bióloga que ha conseguido autorización para hacer pruebas con los alcaloides de la corteza de los algarrobos para el tratamiento de la psoriasis.

AAC: ¿Y la corteza también tiene los mismos

alcaloides?

HRJ: Sí, los mismos alcaloides. Y bueno. Y después

el alcaloide, es decir, Lycopodium tiene -eran como 10 alcaloides- y Cabrera,

mi sucesor, extrajo otro alcaloide, que hicieron las pruebas farmacológicas.

AAC: ¿Cabrera fue discípulo suyo?

HRJ: Sí, sí. Rindió la tesis conmigo.

AAC: ¿Él hizo su tesis con Lycopodium también?

HRJ: No. Qué memoria que tengo… Ya me voy a acordar. Eso siguió estudiándolo después él.

AAC: ¿Y el Dr. Oberti también fue discípulo suyo?

HRJ: Sí, sí, también. Y después vinieron otros

más. Gianinetto, que murió, esta chica. Alcaloides de… hizo un rejuntes de

todos los alcaloides de los Prosopis. Porque estudiamos más o menos como 20.

Que un día… ¡Ah! En uno de los viajes que hicimos con Hunziker, había un

Prosopis que le llamaban vinalillo. Dice: «no, no, no, eso está por

verse…». Y tenía también alcaloides, los mismos. Y un flavonoide que

está presente en todos los árboles, la vitexina. E isovitexina. Y el Dr.

Deulofeu tenía sus discípulos, que nos hicimos amigos, y venían a buscar

plantas. Entonces las ubicaba él (Hunziker) a las plantas, dónde estaban,

íbamos a buscar, le llevábamos la muestra de herbario. Si no hubiera sido por

el control y la ubicación y la sistematización de las plantas, nosotros no

podríamos haber hecho nada.

Me acuerdo una anécdota de Hunziker, esa vez cuando fuimos a Sausalito, él estaba buscando una planta que estaba como dioica, figuraba como dioica. Y fue en la época de floración. Y encontró el pie masculino.

AAC: Ah, que no era conocido.

HRJ: Que no era conocido. Yo estaba haciendo las

cosas ahí, haciendo las pruebas, y lo veo que venía Hunziker con un frasco con

el sombrero que tenía, que yo decía que parecía el capitán Piluso.

AAC: Un sombrero de tela, sí, con el ala medio

caída.

HRJ: Lo veo caminando… Blanco, estaba. Y le

pregunto… Me caí, dice. Y el viejo, el lugareño que nos había llevado donde

estaba la planta, dice: «el Don agarró y pegó un salto, pegó un grito, ¡qué

lindo!, acá está!, y se prendió del gajo y se le rompió, y cayó de espaldas, se

pegó en el huesito dulce». Y le dio por cargarlo. El otrora esbelto

Hunziker, mire cómo está. «¡Qué se cree!» -dice-, «yo vengo acá

a prestigiar la botánica, por eso vengo a trabajar acá. Un dolor de cabeza, me

acuerdo. Porque claro, la estanciera, que es más dura que el diablo, venía

manejando y estaba acomodándose, se paró en una farmacia y compró una tintura,

no sé qué era.

S: Árnica, sería.

HRJ: Yo le decía que era el bálsamo de Fierabás, porque

era más hediondo que el diablo. Por ahí se paraba, con la camioneta a un lado,

se ponía los pantalones abajo, «friccióneme, friccióneme», dice. Yo

le he tocado el traste, a usted. Yo cuando lo comentaba, yo tenía dos

anécdotas. Que le había tocado el traste a Hunziker y lo había visto a Caputo

en calzoncillos, porque una vez hablando con Caputo, estábamos solos. Dice:

«che, tengo que irme a Rectorado», porque era decano. Entonces, se

sacó los pantalones, sacó unos limpios que tenía, y se los puso… Calzoncillo

largo… Así que… Y todas las plantas… Después rindió otro conmigo, Chiale.

Ya me voy a acordar… Una planta que daba un alcaloide en la época de

invierno. Y en verano, aparecían dos. Nosotros: qué es, qué es. Nos rompimos la

cabeza, hasta que lo pudimos separar, y era que la planta en invierno hacía una

parte de la molécula lineal. Pero en verano, eso se torcía y se unía, es decir

no una unión unión, sino de esas uniones por…

AAC: Fuerza de Van der Waals…

HRJ: Hacía un puente, de hidrógeno. Así que… Y

nos dio un trabajo, me acuerdo, hasta que la sacamos.

AAC: ¿Y en esa época qué instrumental usaban, para

dilucidar la estructura de las moléculas?

HRJ: Teníamos el infrarrojo, un instrumento… Yo

nunca he visto algo con las señales que daba, era una señal neta.

Después comenzaron a venir otros, que eran de esos con pulso. Era un Westman. Y teníamos un ultravioleta. Y después compramos un analizador de carbono, hidrógeno y nitrógeno, un aparato bastante lindo, que lo usamos muchísimo. Después se rompió la balanza, hubo una serie de problemas. Y después ya vino el espectro de resonancia magnética. Que nosotros mandábamos las muestras a Gross en Buenos Aires, para los espectros. Después trajeron este otro Cama, a Córdoba. Después compraron un espectrómetro de masas, que también mandábamos a Gross, ahí nos hacían los análisis. Y después ya vinieron los aparatos de cromatografía, teníamos que estar nosotros al lado de una columna, separando, en un tubo lo sacado, lo poníamos en otro tubo, recogíamos fracciones, que por ahí nos distraíamos, y cuando veníamos ya se había rebasado el tubo.

AAC: Yo me acuerdo de que en Inglaterra, en el

Museo Británico, creo que tienen el primer cromatógrafo de gases de la

historia, porque fue inventado por un físico inglés, no me acuerdo el nombre.

Es un aparato así, es una mesa donde está todo a la vista, y que graficaba con

una pluma, una pluma entintada.

HRJ: Usted sabe que yo tuve un ayudante que

trabajaba en la Renault (Giollo), y habían traído a Córdoba un cromatógrafo de

gases, que era como un ropero; un módulo era el de las fuentes de calor, y este

otro era el horno donde ponían la columna. Lo trajeron para analizar pintura.

La marca no me acuerdo cuál era, pero era un mamotreto. Y lo manejaba una chica

que era bióloga, no me acuerdo del nombre. Y no sé qué problema hubo ahí, la

cuestión fue que lo arrumbaron. Y este chico, cuando trabajaba, dijo: «por

qué no lo piden, pídanlo porque está arrumbado ahí». Hice una nota, se la

di a él, a este muchachito, y dijeron bueno, sí, cómo no. Vayan a buscarlo. Y

lo fuimos a buscar y ése era el único que había en Córdoba.

AAC: ¿Y usted lo pudo poner en funcionamiento?

HRJ: Sí, sí. Y después fabricábamos columnas,

comprábamos todas las fases líquidas, que las fases líquidas se disolvían en

solvente, le poníamos el soporte, evaporábamos, entonces quedaba la fase

líquida absorbida por el soporte, que era una tierra de infusorios, el soporte.

AAC: Ah, una tierra de infusorios. ¿Habrá sido

calcáreo o silíceo eso?

HRJ: No, no, era polvo, pulverulento.

AAC: Así, tipo de tierra de diatomea, entonces.

HRJ: Sí, sí. Claro, porque es poroso, entonces la superficie

de contacto, enorme. Y, además, como la trama era esponjosa, lo más grueso

pasaba, porque lo más fino entraba en la masa, y ahí había un intercambio

iónico de corrientes, puentes hidrógeno, etc. etc. Entonces, lo más grueso o lo

más inerte pasaba derecho y salía al detector, que era una llama de hidrógeno y

oxígeno. Entonces ahí se producen iones que, una llamita, por un lado entraba

hidrógeno, por el otro lado oxígeno, una llama incolora, ardía, y por el otro

lado entraba la columna. Entonces se quemaba. Y había un anillito que era captura

electrónica. O sea, se producían fragmentaciones, pero ahí ya había iones.

Entonces, salía uno, salía el otro…

AAC: Claro, una señal eléctrica.

HRJ: Y era en función directa de la temperatura.

Por eso había que regularlo, me acuerdo de que un potenciómetro, uno de esos

para regular la temperatura. Y lo usamos, pero muchísimo tiempo. Inclusive

después comenzamos a trabajar con la policía, con los gabinetes químicos de la

policía judicial. Determinábamos adulteraciones de nafta, bueno, muchas cosas.

Yo les hacía los análisis a diario, casi.

AAC: ¿A la policía?

HRJ: Sí. Drogas de abuso… Siempre me acuerdo, nos habíamos hecho muy amigos con los del gabinete químico. Había una doctora, y un químico, que eran de Villa Mercedes, de San Luis. Era Patiño. Y en la iglesia de Merlo había una mujer que se llamaba doña Juana Patiño, que era medio pariente. Las cosas, cómo se amalgaman. Y había otro muchacho, Olmos. Era Navidad. «Doctor, mire, le traemos este regalo», dice, «en reconocimiento…». Un pan de Navidad. Abro así, y cuando lo saco -lo notaba medio pesado-, el pan era… lo habían socavado por dentro y le habían metido marihuana. La marihuana, como tiene los pelos glandulares, cuando lo prensan se rompen, entonces se hace un mazacote. Un cilindro, así y así. Habían socavado el pan dulce, le habían metido adentro, le habían cortado la base… (risas). Y todas esas cosas las hacíamos con la anuencia del Botánico. Si no hubiera sido por él no hubiera sido posible entrar en Productos Naturales.

Después… (risas) Resulta que íbamos con la estanciera, yo al medio, Alfredo, Hunziker. Fuimos, no me acuerdo adónde, y a la vuelta entrábamos por el límite entre Catamarca, Tucumán y Córdoba, o Santiago y Córdoba, Catamarca hace un punto, ahí.

AAC: ¿Sí, que sería Chumbicha? ¿Guasayán? Sierras

de Guasayán…

HRJ: No, porque salíamos por Deán Funes. Bueno,

llegamos ahí, hacía un calor de mil demonios.

AAC: Frías, Recreo, esa zona.

HRJ: Y llegamos a ese lugar, había una casilla de

la policía caminera. Era un rancho con la paja, los ranchos clásicos esos del

campo, y había uno sentado, apenas si se veía entre medio, y cuando nos ve

venir sale, haciendo señas el catamarqueño ése, tranquilo. «Buenas tardes.

¿Ustedes son vendedores ambulantes”? Porque resulta que cuando nos íbamos

pasábamos por… en el río Carnero, al lado…

AAC: Ah, sí, Jesús María.

HRJ: ¡Eso! Jesús María. Había uno que hacían todos

los chacinados, hacían jamones, y Hunziker compró un montón de salamines, un

atado de salamines.

AAC: ¿Para comer en el viaje?

HRJ: Y para llevarse a la casa. Ah, porque él

siempre se llevaba un buen vino tinto, comprábamos pan casero, y esos chorizos.

Comimos un poco mientras hacíamos algunas cosas, mientras hacíamos

«campo», y volvimos. Entonces claro, el tipo este vio los chorizos

colgando, con las botellas, las carpetas de herbario… «Son vendedores

ambulantes?». «No!» Le dice Hunziker. «Somos

botánicos»! Como si le hubieran dicho somos marcianos…

AAC: Como si eso aclarara mucho la cosa. (risas)

HRJ: Da la vuelta… A todo esto, le había pedido los documentos. «Estanciera», le cantaba al otro que estaba ahí. «Patente número tal…». «¿Modelo?» «No sé», dice Hunziker. «Nombre del conductor». «Armando Teodoro…» Y Hunziker le pareció muy difícil, entonces le dijo el del domicilio: «Armando Teodoro San Cayetano». (risas) «Bueno, que tengan buen viaje». Y se fueron. Qué manera de reírme esa vez.

Y otra vez íbamos a Tucumán. Una noche, ya era cerrado, y venía una tormenta de mil demonios, rayos y centellas, y Hunziker venía con la ansiedad, la volaba bajo, no la andaba rápido, y venía un Fiat. Después lo vimos cuando pasó. Y veo que va cruzando una tropilla de caballos, de equinos. «Guarda, mire, hay unos caballos allá». Pero, no me dio bola y siguió. Cuando llegamos al lugar, una mula se encandiló y se vino. Y le pegó con el morro en la estanciera, en el parante, son de las que tenían dos vidrios, le pegó acá. Puro el golpe. Entonces, yo venía al lado. «Eh», dice, «la puta que los parió, esta mula». Puteó, se bajó a mirar… «Qué le pasa!», me pega un grito. «Nada», me paso la mano así: sangre. Los vidrios eran como picaditas, en la cara. Uh, bueno. Dice: «Bueno». Un algodón, que yo tenía en la caja, con alcohol, por la cara. Y resulta que rompió el vidrio. Entonces vino la tormenta, empezó a llover poquito.

AAC: ¿Y la mula se murió?

HRJ: Ah, le pegó en el morro. Hizo una abolladura

y dejó unos pelos, ahí. Así que la mató, no sé, porque frenamos más allá.

Y dice: «¿cómo está? ¿Está bien?». «Sí, un poco de tierra, nomás». «Ah, espere», dice. «A ver, unos anteojos. Mire, póngase éstos, son unos que uso para tomar sol». Tenía unos agujeritos, nada más.

AAC: Eran anteojos opacos con dos agujeritos…

HRJ: Sí. Dos cosos así con un agujerito. Para no

quemarse. Y me dice: «pero, a ver, venga. Póngase… venga, venga».

Medio abrazados. Y entramos a Tucumán. Habrán dicho: éste, miércoles que viene

cariñoso.

Otra vez veníamos, habíamos pasado las salinas, entrábamos siempre por ese lado. Agarraba Tucumán al sur, y entraba a Córdoba. Habíamos pasado Chamical ya, por ahí. Y por ahí empezó a temblar la estanciera. Paró, la llanta, se aflojaron los 4 tornillos, se había roto así, se había fatigado. Estaba prendida por un poquito así. Si no, salta la rueda. Y veníamos con Alfredo, esa vez también. Y después bueno, el IMBIV fue una buena medida táctica de Hunziker.

AAC: ¿Qué se acuerda de la época en que se fundó el

IMBIV? ¿Cómo fue? ¿Se juntaron en una pieza y hablaron? ¿Cómo es que decidieron?

HRJ: Nos citó Hunziker, que fuimos con Oberti

-eran los dos que hacíamos productos naturales-, y nos reunimos con todos.

Nosotros éramos los químicos. Después estaban todos los especialistas.

AAC: Creo que Trippi estaba. ¿Puede ser?

HRJ: Trippi también, sí.

AAC: Y él se terminó apartando del instituto años

después.

HRJ: Sí. Pobre Victorio. Está todavía, todavía

anda.

AAC:

Lo vi hace poco. Tuvo un derrame, o algo

así. En la zona del cerebelo, me parece. Entonces tenía problemas para mantener

el equilibrio. Pero yo lo vi después de eso, y como que uno no notaba nada

diferente.

HRJ: Sí, mi hijo y mi nuera son biólogos, trabajaban con él. Y era la época en que se había separado de Hunziker. A mí me invitaba siempre, una porque ya nos habíamos acostumbrado mutuamente, y otra porque yo ponía plata también, que eso era lo principal. Claro, le pedí a Caputo, acuciado por él, entonces me daban unos pesos. Y si no, sacábamos de los subsidios. Así que… Una vez me acuerdo de que estábamos en Tucumán, estábamos desayunando, y había un chiquito en la vereda, atrás del vidrio, mirándonos como… «Mozo, traiga un café con leche con medialunas». Y al chiquito le dice: «vení, vení». Vino el chiquito, se sentó… Cómo se disimula muchas veces la personalidad… Pero esa vez me dio la pauta que tenía su corazón, también. Y bueno, fue una camaradería, entre toda la gente de ahí.

Una bióloga trajo un hongo de Entre Ríos, no me acuerdo del nombre específico. Porque dice que los comía la hacienda, y morían, morían deshidratados. Y decían que era porque tenía… bueno, ya me voy a acordar. Y resulta que había que hacer un análisis por espectrometría. Y fuimos a la fábrica de aviones, que Hunziker yo creo que movió algunos… y tenían ahí todos los elementos en unas lámparas individuales. El cátodo, eso, era el elemento.

AAC: ¿Era para sacar los espectros?

HRJ: Claro, para sacar los espectros. Pero resulta

que tiene una vida útil, eso, y lo probamos, nos dieron la válvula y todo,

porque en química biológica tenía, Caputo, pero era de los estándares, pero

éste el… bueno, ya me voy a acordar. Y resulta que la Dra. Domínguez se dio

cuenta que era una especie nueva de hongos.

AAC: ¿Y usted dilucidó la química del compuesto

éste?

HRJ: No. Al final… Claro, porque íbamos puntualmente a eso, pero no tenía alcaloides. Así que vaya a saber qué… Porque era una cosa que le habían dicho a esta chica, y esta chica tenía tan pocas ganas de hacer las cosas como de casarse, estaba de novia con un militar, así que la chica estaba obsesionada con hacer ese trabajo, que era el trabajo de la tesis, y se casó. Y bueno, y así, era una camaradería.

AAC: El profesor Hunziker fue profesor de Botánica

para Farmacia, ¿verdad?

HRJ: Sí.

AAC: ¿Y él después cuando se jubila es sustituido

por el Dr. Ariza? Bah, no se jubila, sino que deja el cargo, creo.

HRJ: Hunziker fue interventor en Ciencias Químicas, durante la época militar. Entonces él dijo: «macanudo, yo a las 8 estoy en el Decanato, hasta las 10. Y todo lo que tengan que preguntar pásenmelo por escrito». Claro, porque las reuniones se hacían kilométricas, con los que les gustaba escucharse, que el otro metía la cuchara… Y eran, pero terribles. Y en esa época fue cuando le mataron a los hijos… Que un día viene uno, la secretaria me dice: «lo busca un señor». «Mucho gusto, soy el oficial [no recuerdo el nombre] de la SIDE». Vamos, estuvimos ahí sentados. «Vengo… sé que usted ha hecho muchos viajes junto con el Ingeniero Hunziker, lo conoce mucho». «Sí», le digo. «No» -dice-, «porque él tiene ideas extremas». «No, si él pega, pega con la derecha», le digo, «es un nazi». «Yo sé que le han matado los hijos, pero yo con los viajes que he hecho…», y es cierto, nunca, nunca él tuvo ningún pláceme con los guerrilleros. Él era alemán, pero ALEMÁN. Y después estuvo un tiempo, pero largó todo. Y fue profesor…

S: Él siguió en el Museo mucho tiempo.

AAC: Sí, siguió en el Museo muchísimo tiempo.

HRJ: Sí, fue profesor cuando murió Garello, cuando

yo cursé Botánica…

S: Yo cursé con él.

AAC: ¿Usted cursó con Hunziker?

S: Sí, yo con Garello.

HRJ: Y, fue en el ’55.

AAC: Según recuerdo cuenta mi padre, cuando se creó

el CONICET, que ahí pudo tener un cargo de full time, él renunció al cargo

docente, algo así fue. ¿Puede ser?

HRJ: Cuando se creó el CONICET yo estaba… en

el… Porque él estaba en Buenos Aires, vuelvo. Porque él tenía sus contactos

allá, y fue uno de los hacedores del CONICET en Córdoba. Y yo entré, yo estaba

ya recibido, ya había hecho la tesis, fue en la década del ’60, y ahí entré yo.

AAC: ¿Usted entró como investigador, ya?

HRJ: Sí, sí.

AAC: Pero no fue becario del CONICET.

HRJ: No, no. Yo ya tenía cargo docente. Y bueno, ahí fue una amistad con él. El selenio era el de… Pero no lo pudimos saber porque estaban todas las lámparas agotadas. Me acuerdo toda la tabla periódica. Y bueno, así fue.

AAC: ¿Su hijo vive en Estados Unidos?

HRJ: Sí, y se va a Liberia, ahora. Y se mete en el

bosque.

S: En la selva.

AAC: ¿Pero para trabajar, o porque le gusta?

HRJ: Y bueno, a él le gusta, pero es para… va

tras de la medicina…

S: La medicina popular, a ver qué plantas

tienen…

AAC: Qué plantas usan.

HRJ: Él está ahora, estaba con unos Capsicum, porque él se lleva plantas, o hace los extractos allá, y después hace la separación y analiza los principios activos. Que dice que hay una planta que tiene el sabor del maní, pero es una enredadera. Y así anda, en esas cosas. Que le gusta mucho, la vida así de campo. Salir así a… Y está con ése, y había otro más. Porque éste no larga mucha prenda, es medio…

S: Y además había estado dando clase, les hacían pruebas de calidad a los productos, que ha estado en distintos países, en Ghana, Ruanda, Uganda.

AAC: ¿Cuántos hijos tienen?

S: Tres. Dos hijas, que son mayores que él, y él.

AAC: ¿Y las hijas viven acá en Córdoba?

S: Una vive acá en Río Ceballos, y la otra en Villa Allende. Son profesoras de inglés. Ésas para nada de ciencias, para las letras, nomás.

HRJ: Él tuvo una… Que rinde la tesis ahora a fin

de año, que estaba estudiando la cáscara del maní, la cascarilla.

AAC: Digamos, ¿la pielcita de la semilla?

HRJ: Sí.

C: Claudia, pero no me acuerdo el apellido. Es de Agronomía, la chica. Fue a trabajar con él. El CONICET le dio una beca, pero por 6 meses. No sé cuánto habrá logrado hacer en 6 meses.

HRJ: Y bueno, ahí está. Haciendo… Qué otra cosa?

Porque allá estaba trabajando… En Ruanda, con un Spilanthes, que han cambiado

de género.

AAC:

Ése que tiene principio anestésico, en

las raíces.

HRJ: Anestésico. Que aquí había uno. Ariza me dijo, que estaba ahí entrando a Calera. Pero ya estaba estudiado, ya la estructura estaba estudiada. Pero esa planta que no tenía nada que ver, porque el otro era un rizoma, un tallo, el que estaba acá. En cambio, el otro era una planta, con flores, era una compuesta.

AAC: Sí, el Spilanthes es una compuesta, y que

tiene este principio anestésico en las raíces.

HRJ: Pero éste era en las flores.

AAC: ¿En las flores?

HRJ: La cosecha manual, había camellones con todas

flores, entonces sacaban, y cuando terminaban con aquella otra planta, volvían.

AAC: Porque volvían a producir flores.

HRJ: Claro. Y eso fue lo que… Que él no me dice

nada, pero la Colgate andaba atrás de eso. Y yo creo que es el que han sacado,

ese dentífrico que es anestésico.

AAC: Lo han sacado de esa planta.

HRJ: De esa planta. Y después otras más. Pero

ahora están con esos ajíes, porque parece que eso tiene mucho valor agregado.

AAC: Bueno, yo no los molesto más…

HRJ: ¡No, qué molestia!

AAC: Muchas gracias por esta rica entrevista.

Aclaración: Las palabras que están entre corchetes [ejemplo] son nombres propios, y no tengo seguridad de cómo es escriben.